【春说】一篇文章给大家讲明白“喷管”,这玩意并不能控制方向

浏览:4 来源:军武数据库

文章内容

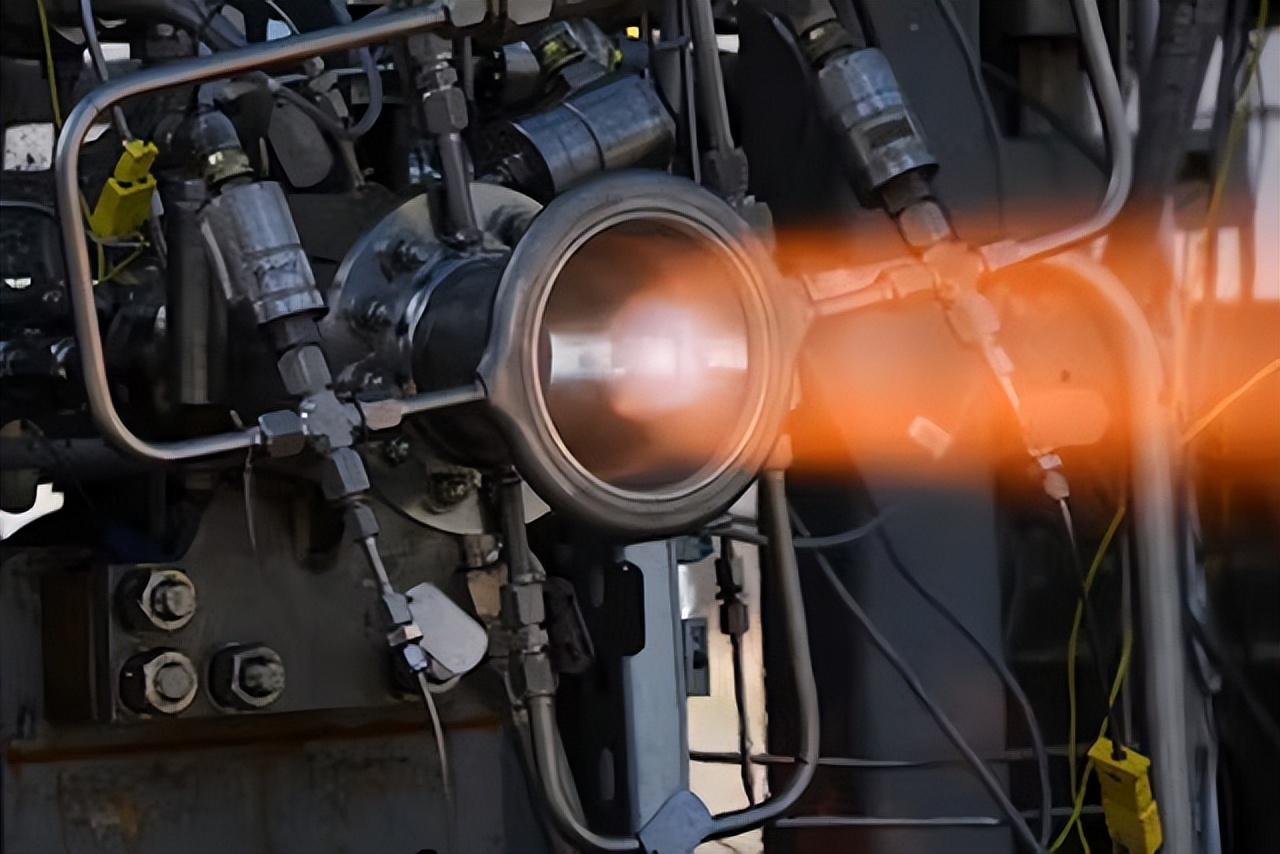

前几天有人问W君喷管,认为喷管是控制方向的。乍一听,好像也没毛病:喷管不是往哪喷就往哪推吗?可惜,这就是典型的“望文生义”。大部分喷管根本不管方向,它们唯一的本职工作就是——让气体流得更顺、速度更快,从而把动量推出来。至于控制方向,那是另一码事。

严格来说,能“管方向”的喷管有个专门的名字,叫做“矢量喷管”。矢量喷管本身也分好几种:有的能上下摆动,有的能全向转动,有的甚至靠在喷流里塞进二次喷射气体来改变方向。这些复杂的设计,才算是真正意义上的“控制方向”。而普通火箭发动机、喷气式发动机上的常规喷管,它们的设计目标根本不是干这个活。

这听起来有点反直觉。为什么呢?因为大家看过的几乎所有火箭、战斗机视频,发动机点火之后喷出的火焰都直冲后方,仿佛就是“方向控制”的证据。但要明白一点:燃气一旦离开喷管,就跟发动机没半毛钱关系了。那一瞬间,它们只是在履行动量守恒的物理规律——往后喷多少,发动机本体就往前推多少。这是牛顿第三定律,不是喷管“主动在控方向”。

其实,所有的设计都是有第一性原理的,喷管的第一性原理就是牛顿第三定律:气体往后喷多少动量,发动机本体就往前获得多少反作用力。

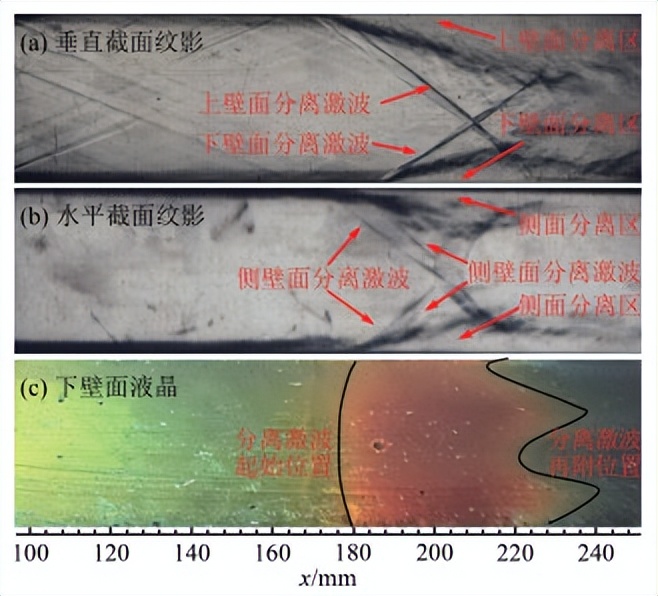

在经典的空气动力学里,喷管的作用就是一个能量转换器:它把燃烧气体的热能变成动能,把高压高温的气体整理成高速喷流。喷管的效率主要看一个东西:面积比,也就是出口面积和喉部面积的比值。这个比例决定了气体能膨胀到什么程度,从而决定了喷流速度有多快。高空环境下,外界压力低,喷管出口就可以做得更大,气体膨胀得更充分,速度更高,推力更大;低空的时候,环境压力高,喷管出口反而不能做太大,否则气流会“分离”,在喷管壁上形成乱七八糟的侧向冲击波,带来危险的横向载荷。

这是由于气体的膨胀是没有方向性的,必须依靠外界的刚性约束,而气体是有质量的,膨胀过程中获得了动量,这就导致喷管内壁必须承受气体的高速“撞击”。如果承受不住,就会爆开。

为什么喷管有方向性?这是一个最大化效率设计的副产品。很多人直觉中的“往后喷”,也就仅仅的来自于直觉。因为在理想设计的情况下,气流在出口应完全与轴线平行,这样推力最大。

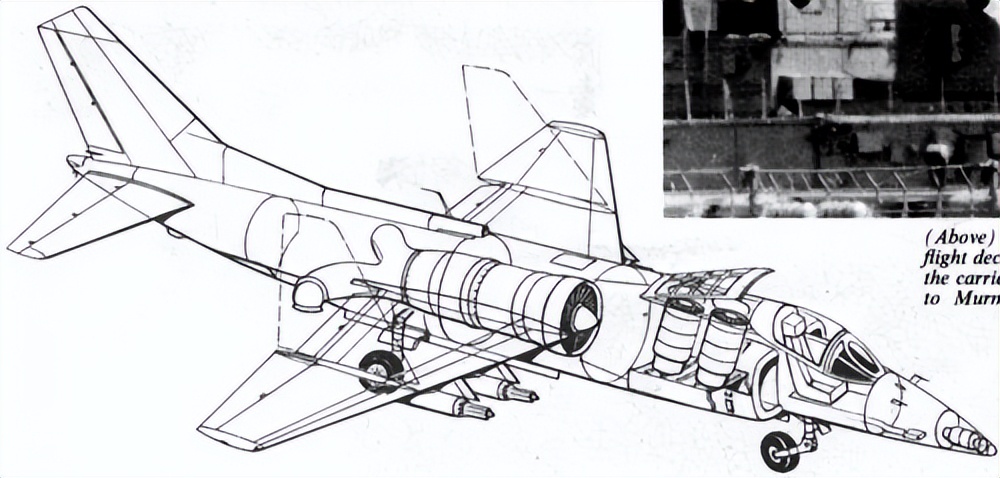

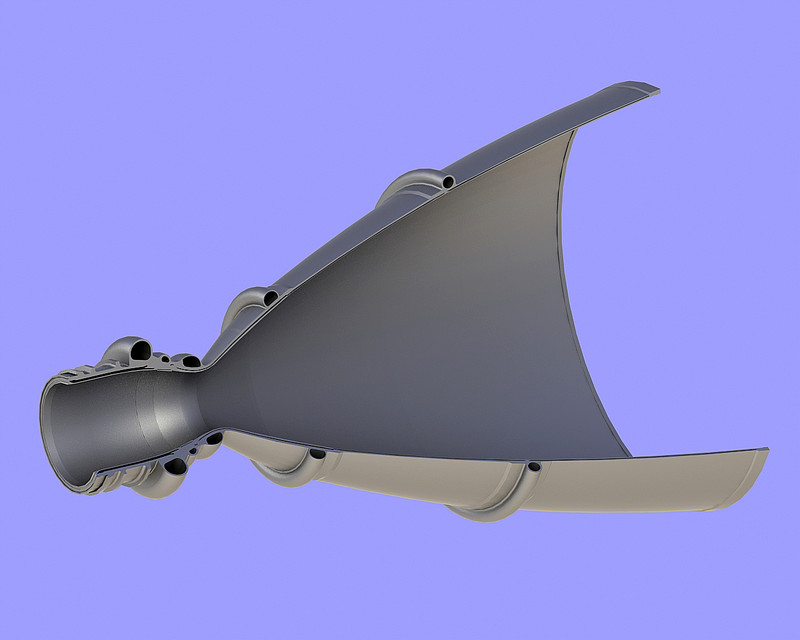

但也有很多设计并不遵循这种理想情况,之所以这样搞是因为要达成额外的功能。牺牲一部分性能为功能让路,最典型的一个例子就是雅克-36/38系列的战斗机,在这类战斗机中为了满足垂直起降的需求,喷管被分成了两个歧管,并在末端设置了旋转机构。

虽然雅科夫列设计局经过了大量的计算和优化,无奈这个喷管结构复杂并且机身狭小,气流难以在喷出喷管的时候“扶正”。致使雅克-38战斗机喷气发动机整体工作效率大幅度下降,携带空战弹药及垂直起降的作战半径只有100公里,使得这型战斗机博得了“航母甲板保卫者”的绰号。

到了后期完成同样功能的雅克-141,F-35B无一不重新优化了喷管旋转部分的长度,尽量扶正气流才把垂直起降战斗机短腿的毛病改善了一些。

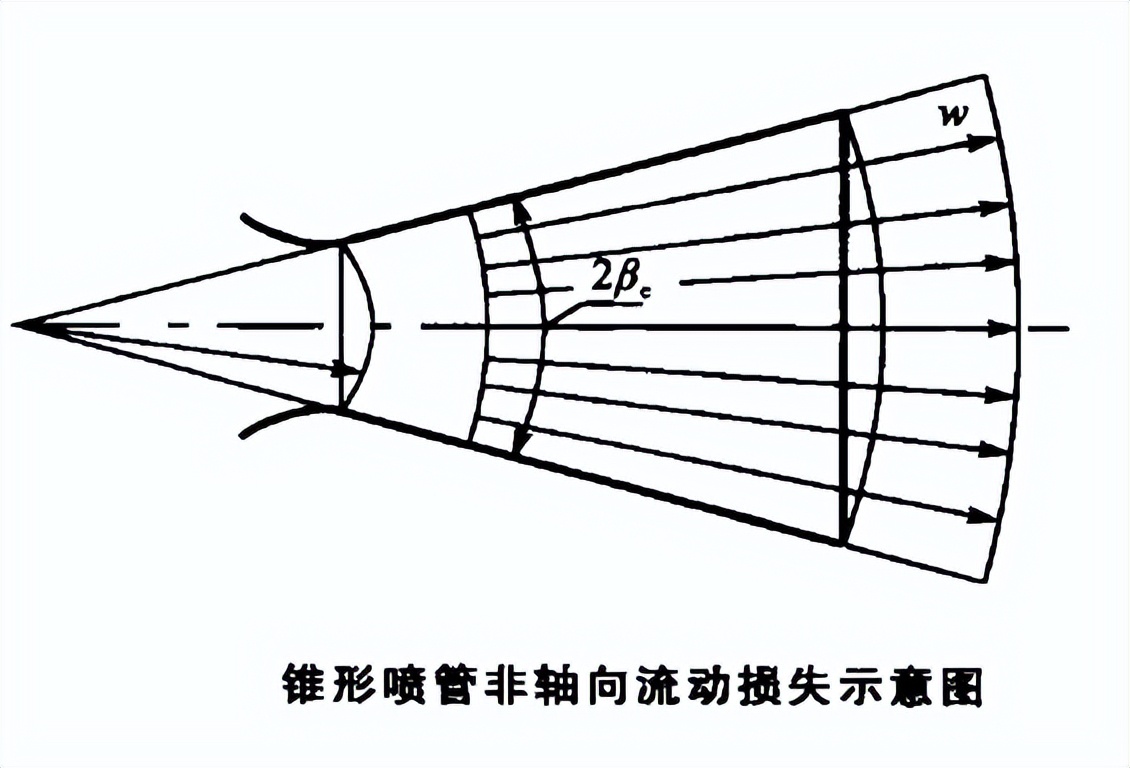

其实,这种改进就是为了降低喷管设计中能量损失最大的一种——几何损失。所谓的几何损失就是指喷流偏离轴线,产生径向动量分量。

除此之外,喷管在工作的时候还面临另外两个能量损失来源“粘性损失”和“化学动力学损失”

粘性损失是指燃气边界层摩擦带来的动量缺失。高温高压的气体流过喷管内壁的时候会和喷管内壁摩擦产生热量,这就显著的降低了气体流速。而散发出的热量并不会让其他喷管内的气体膨胀而会从喷管外壁散发——这就形成了喷管内的废热。

从结构上看也好从安定性上看也好,这些废热就成了危害发动机工作效率和安全的隐患。通常的情况下降低边界层摩擦带来的废热也就成了喷管设计的一个重点课题。

再有就是“化学动力学损失”,我们不能保证在燃烧室内的燃料充分燃烧。那么燃料和氧化剂还会继续在喷管中燃烧,一方面这些燃料和氧化剂燃烧会放热,但从另一方面来说,这些燃料和氧化剂的燃烧会减少气体体积。

例如在喷管中1摩尔的氧气和2摩尔的氢气反应会放出热量同时生成2摩尔的水蒸气。气体的摩尔比就是体积比。反应前是3摩尔气体,到了反应后就变成了2摩尔气体了,体积比瞬间缩小了1/3。在喷管的环境内,这点反应所释放出的热量导致周围气体的膨胀,和反应过程中的气体体积损耗相比是亏损的。这也是一个相当显著的效率损失。

所以,到了喷管的设计阶段,所有航空工程师拼了命要做的不是“让喷管管方向”,而是尽量把这三类损失压到最小。

如果能读到此,大家就能知道喷管的设计所面临的问题了。还是常和大家说的一个概念——任何设计都是为了解决问题存在的。那么我们现在开始理解一下主流的喷管设计:

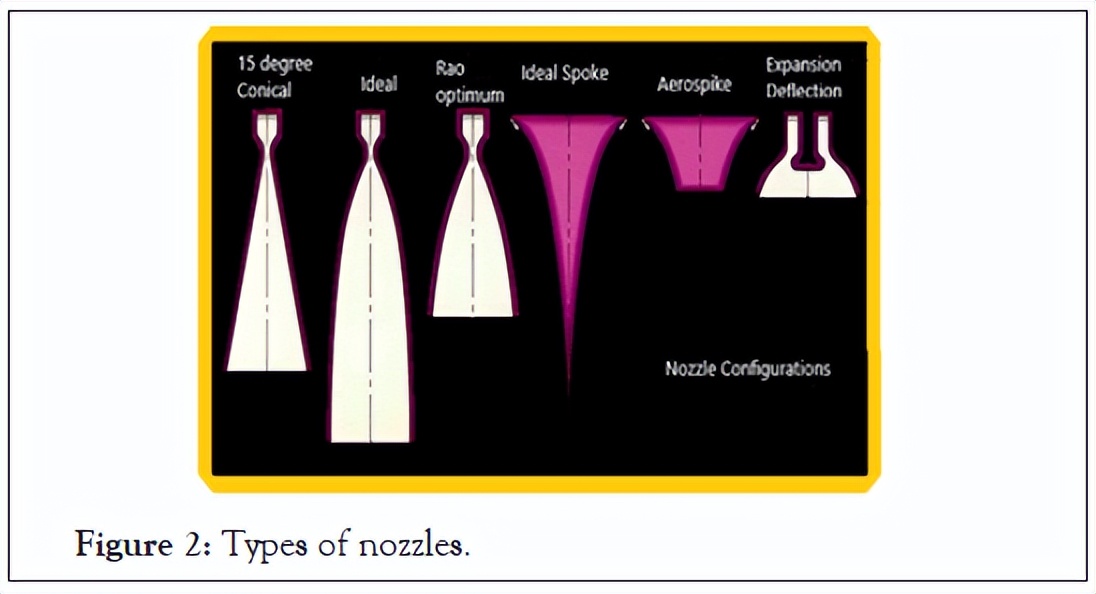

在喷管发展的早期,工程师们常用的就是圆锥喷管。圆锥形的好处是制造简单,但坏处也显而易见:喷流在出口有一定角度,并不是完全沿着轴线喷出,结果就是产生几何损失。

到了 20 世纪 50 年代,印度裔美籍科学家 G.V.R. Rao 提出了改变游戏规则的办法。他用一套数学推导的方法,给出了在既定长度和面积比条件下,推力最大的喷管曲线。这就是所谓的 Rao 最优曲线。

经典的拉瓦尔喷管实际上是不包括Rao曲线的,拉瓦尔考虑的是喷管中气体截面积变化,而在Rao喷管中不仅仅是要考虑气体截面积变化还会考虑最终的气流喷射方向的规整。

Rao喷管和锥形

于是,我们现在看到的大部分火箭喷管并不是一个锥形而是渐变的抛物线形。

不仅如此,我们可以注意到现代火箭发动机的设计往往有一个极长的Rao喷管,这个喷管的长度要远远大于拉瓦尔喷管的收缩段长度。

这是因为,喷管要约束燃气在喷管内大幅度膨胀,直至燃气“无法膨胀”为止,那么怎么算燃气无法膨胀呢?

在喷管的末端燃气压力等于环境气压。当燃气压力等于环境气压的时候我们就可以默认燃气的热能完全转换为了动能,喷管的热能动能转换效率达到最高,继续延长喷管已经无法让燃气获得更高的喷出速度。

那么这个长度要有“多长”是合适的呢?

其实,“喷管该有多长”没有普适常数,在既定面积比下,长度是几何效率增益与粘性/重量惩罚的拐点——还记得前面讲到喷管是如何让燃气损失能量的吗?除此之外还有一个制约因素就是如果是一枚发射到太空的火箭,在发射场接近于海平面大气压的条件下发射,火箭逐渐飞到海拔更高的高度,火箭外面的大气压是逐渐降低的。一个固定长度的喷管就总有不适用的阶段,在飞行中只有一段飞行距离火箭喷管喷出燃气的压力等于外部环境压力。如果是液体火箭可以通过注入燃烧室的燃料和氧化剂的注入量进行适度的调节、如果是固体燃料火箭则几乎无法调节。所以……喷管“长度适度”就成了一个伪命题,各个型号的火箭发动机喷管也就仅仅是逼近最大效率而难以始终保持最大效率。

因此,把“喷管多长最合适”当作一个静态答案,本身就是伪命题。工程上真正做的是两件事:

1. 在既定任务剖面下,用可计算的气动-热-结构模型把长度拐点收敛到那条“净推力最大”的等值线上;

2. 若任务跨越海平面到稀薄高空且对两端都敏感,直接改范式,用高度补偿思路(如气动塞/Aerospike、可变几何或多段喷管/可更换延伸段)把“固定长度的不适配”转化为“等效长度/等效面积比随外压自调”的问题。

但以上方法虽然改变了效率但是都是固定的喷管结构。

增加喷管的扩张角度控制结构可不可以呢?理论上当然行,你可以在喷管的末段加上可调节的瓣片,让出口扩张角随工况变化而“伸缩”。但问题是,这一套机构在火箭上就是赤裸裸的“死重”:它本身不产生推力,还要承受极高的热流密度和力学应力。结果就是,你为了换取那点在某一段高度的效率提升,付出的重量、可靠性和冷却代价,往往远远超过固定喷管的方案。换句话说,在火箭这样对“推重比”斤斤计较的系统里,这种可变扩张角几乎没有存在价值。

但这一点对于喷气式飞机来说就不一样了。道理很简单——火箭大部分时候垂直飞,穿越不同气压区域,而飞机则是大部分时候水平飞,在特定的高度下飞行,改一改喷管的截面积会取得巨大的效率收益。

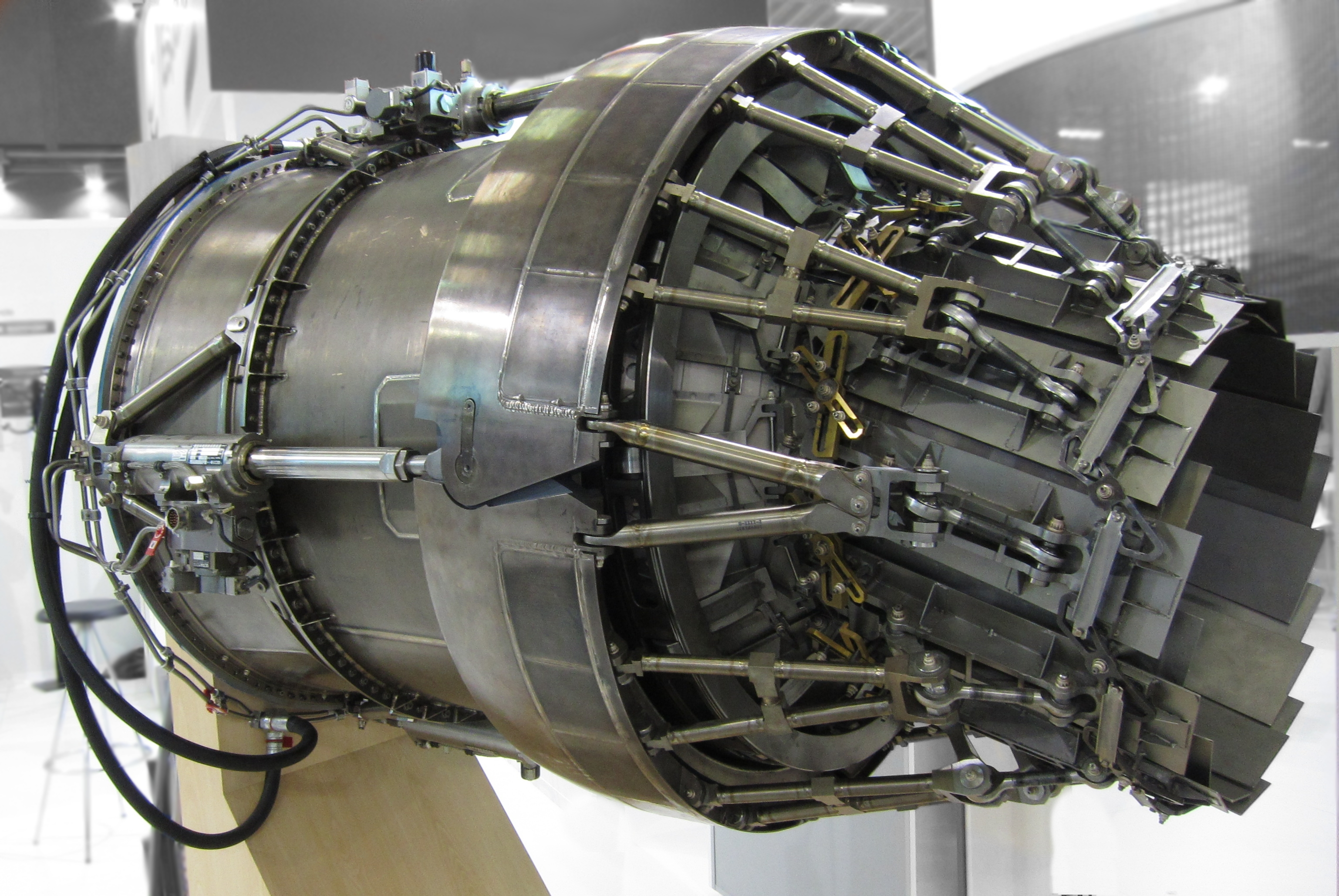

因此我们可以看到大部分喷气式发动机,尤其是喷气式战斗机的喷管设计大多都是可变截面喷管。

这样的设计为的就是在不同发动机输出功率和海拔高度下外部大气压力不同而取得更高的燃气推进效率。

飞机的喷管可动,那么咱们就应该讲到喷气方向控制的议题了。

先说火箭发动机喷管的燃气方向控制。

前面说过,火箭喷管不管方向!但在火箭上,方向控制又确实是个必须解决的问题——火箭在大气层和真空中飞行,完全靠推力本身来调整姿态,机翼、尾翼这些气动面几乎帮不上忙。通常常用的方式有这么几种:首先,最常用的是“整机摆动”,这是指火箭发动机整体在框架上进行摆动,很多人觉得火箭发动机在火箭上安装得极其结实,但实际并非如此。

火箭发动机整机可以安装在一个活动框架上,这个框架可以依靠动作杆进行小幅度摆动。这就解决了火箭发动机的转向控制问题。

但这种设计并不是矢量喷管,而是火箭喷管加上火箭燃烧室、涡轮机整体移动,和火箭之间的燃料箱、氧化剂箱的连接也就成了柔性连接。

其次叫做燃气舵:

这是固体火箭发动机经常用到的控制装置,如果无法使用柔性连接输送燃料到火箭发动机,那么就可以将耐高温的舵片插入到燃气中,让舵片偏转带动燃气转向。

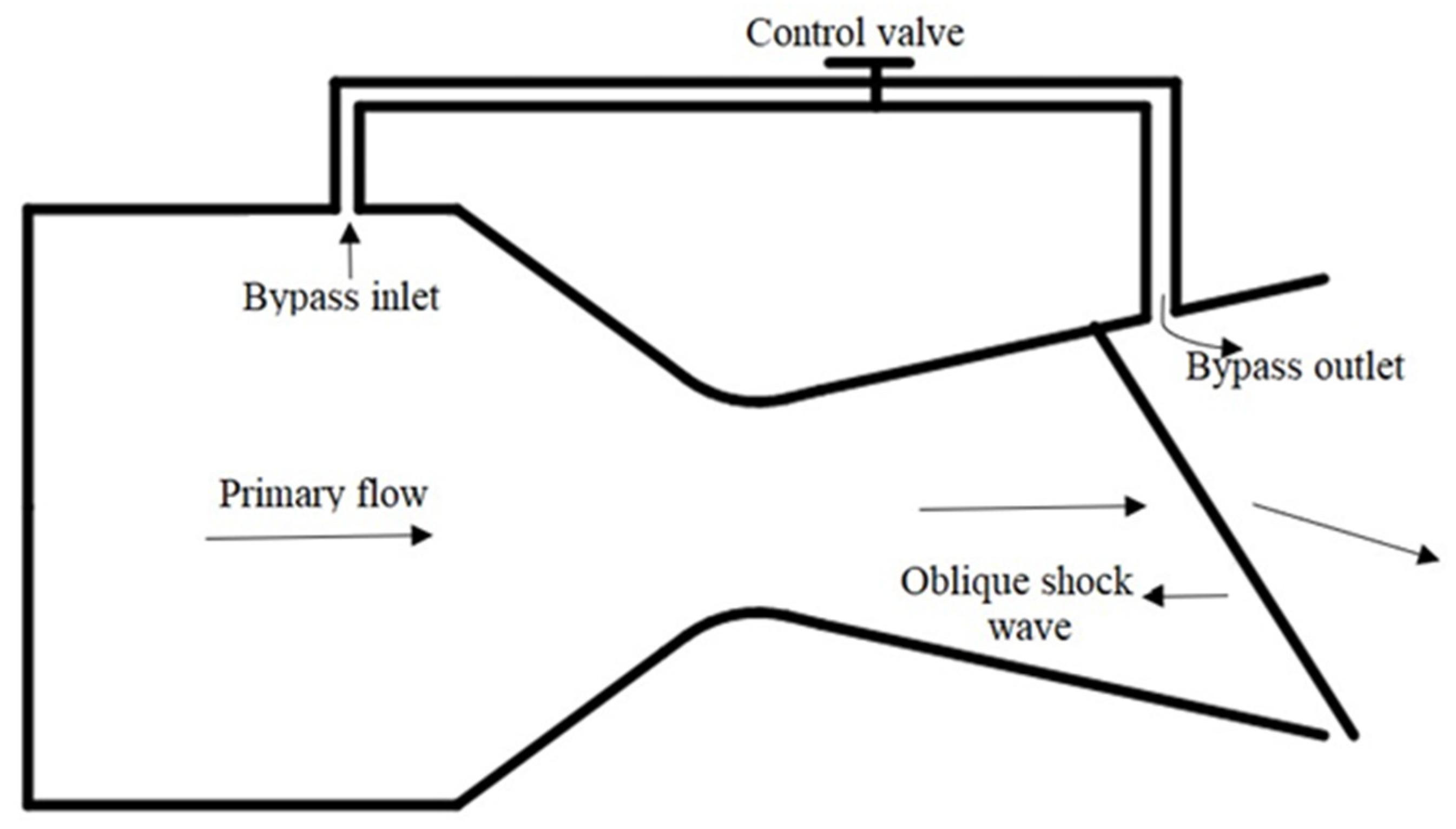

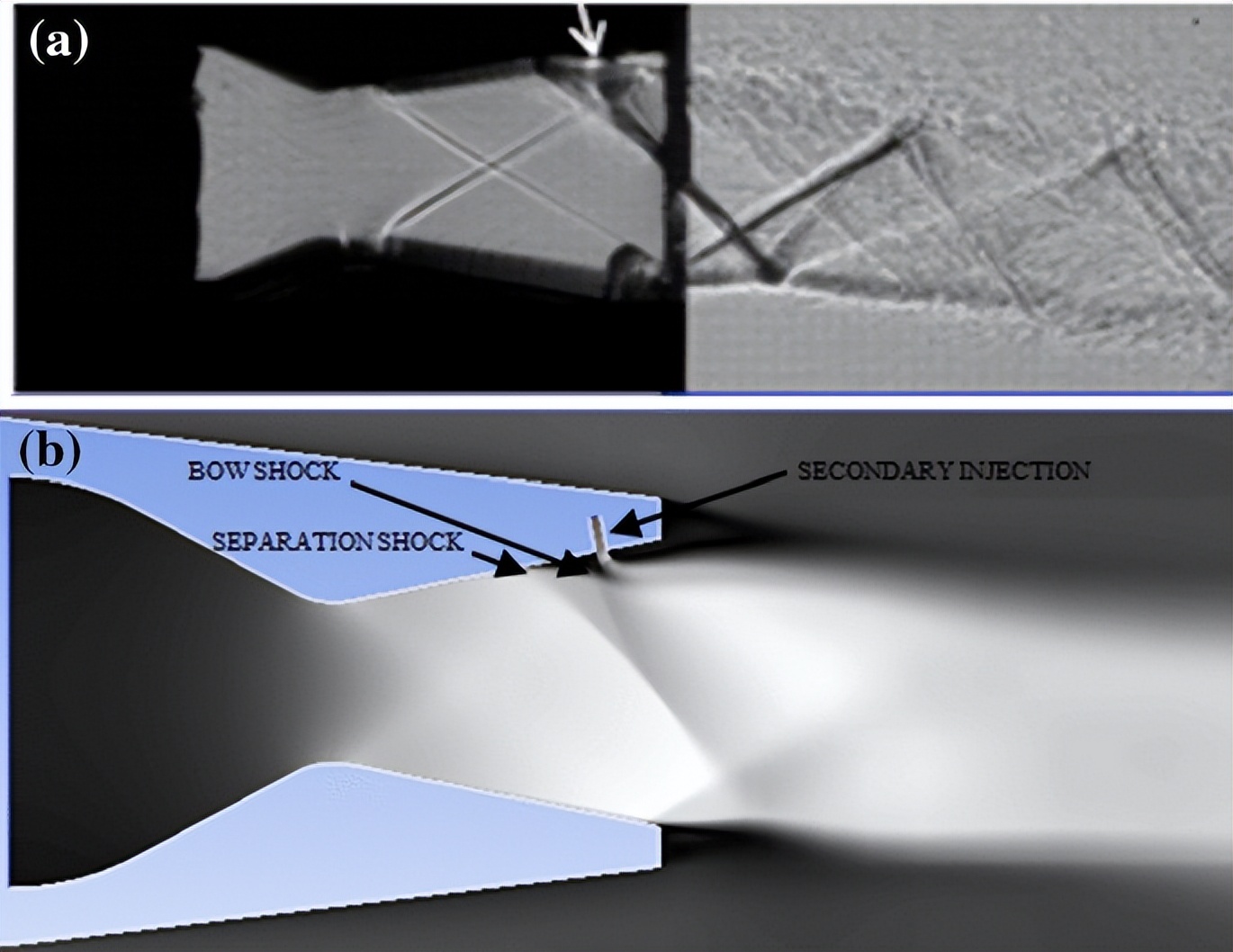

还有没有更简单的办法呢?当然有了,我们把火箭喷管捅个洞不就可以了吗?这个控制方式叫做二次引流控制(Secondary Injection Thrust Vector Control)。

通常的情况下是在拉瓦尔喷管前段开一个孔,将燃烧室内高温高压气体直接导出,再在拉瓦尔喷管的后段再开孔,如果打开控制阀后,前半段没有经过拉瓦尔喷管膨胀的高压气体就会进入拉瓦尔喷管的后半段,直接在喷管中把气流吹歪。这样也就达成了方向控制的目的。

当然了,也可以不冒险从火箭发动机燃烧室引入高温高压气体,在一些条件下,即便是火箭外层的激波压缩结构也一样可以把高压气体导入喷管内:

这样也是可以达到控制方向的目的。

看到这里,大家似乎是可以理解现代战斗机上的矢量喷气发动机了吧?

万变不离其宗,例如X-31的矢量推进控制:

这是典型的燃气舵控制方式,通过张开或放下发动机喷管的三块燃气舵改变喷射气流的方向以达到改变发动机推力矢量的目的。

F-22,虽然叫做二元矢量喷管,但本质上还是一个燃气舵:

只不过F-22 的二维喷管在矩形喷口的上下两块活动瓣板同时偏转,把喷气流“压”出一个夹角,从而改变推力方向。换句话说,本质还是在喷管出口用“活动舵面”去操纵喷流。这样做实际上是一个相当简单高效的做法,由于两个瓣板可以相互补偿反而是矢量控制中效率最高的一种形式,但是仅仅可以做到俯仰补偿。

真正有意义的是维矢量推进,这三个维度是喷口截面和X、Y转向能力:

这种喷口不仅仅可以扩大和缩小喷口截面积,还可以俯仰和左右移动。

但是为什么三元矢量推进喷管搞出来这么多年但只有很少型号的战斗机去使用呢?其实这件事就可以用钱老的控制论来解释了——喷管矢量只是一个执行机构,它带来的额外自由度必须融入整个飞控系统。二维矢量喷管(俯仰方向)容易耦合,因为主要任务是大迎角下补偿尾翼失效,逻辑简单。而三维矢量喷管则复杂得多:偏航、横滚与方向舵、副翼存在控制权冲突,必须依靠飞控软件实时解耦,否则反而削弱稳定性。

从系统工程角度看,三维矢量并非单纯的机械设计,而是重量、维护和飞控算法的综合博弈。喷管机构越复杂,重量越大,多轴关节在高温下更易疲劳,还要依赖昂贵的软件维护。而这些代价换来的机动优势,在现代导弹主导的空战格局下并不总能转化为实战优势。

这也解释了现实选择:F-22 只用了二维喷管,以最低代价保障大迎角机动;苏-35采用三维喷管,追求极限超机动,但成本高昂,数量有限;而 F-35、歼-20 这类更新的战斗机则干脆放弃矢量喷管,把重心放在隐身、信息化和中远距作战上。

甚至我们的“歼-36”“歼-50”也都倾向于使用气动控制而在一定程度上放弃了矢量推进控制也都是基于相同的原因——把发动机喷管搞得更复杂、更重取得的推力控制优势,真的比把机翼的控制面“做大”一些更管用吗?

其实,万物的规律归根结底还是一个“打火机原则”。最耐用、最经济、最高效的打火机,往往只有一个火轮、一个油舱,专注做点火这件事,而不是在上面加一堆花哨的机关。喷管也是一样,它的第一性原理就是把燃气能量变成推力,越是单纯,越能把效率压榨到极致。至于矢量、复杂机构这些加法,更多时候只是在特定场景里锦上添花,而非普适的胜负手。

近期活动与文章

-

【春说】到底什么是引力?爱因斯坦认为:其实就是时空弯曲的现象!

2025/08/27 阅读 5 -

【春说】中国悄悄关上了一扇更要命的“门”!

2025/08/25 阅读 5 -

【春说】中国高铁为何不走平地,要花每公里1.74亿修高架?走桥有啥好处?

2025/08/25 阅读 3 -

【春说】一篇文章给大家讲明白“喷管”,这玩意并不能控制方向

2025/08/23 阅读 3 -

【春说】科学家发现:太阳系正在穿越一片高温热泡,直径超过1000光年

2025/08/23 阅读 3 -

【春说】DeepSeek-V3.1正式发布:更强的Agent能力

2025/08/22 阅读 4 -

【春说】地球山峰的高度,为什么不能超过10000米,是什么锁住了山高?

2025/08/21 阅读 5 -

【春说】手机不再“发烧”?室温造出磁记忆“脑芯片”,耗电直降90%

2025/08/19 阅读 5 -

【春说】手机不再“发烧”?室温造出磁记忆“脑芯片”,耗电直降90%

2025/08/19 阅读 3 -

【春说】科学家发现:大白鲨的DNA不对劲,它们太奇怪了

2025/08/16 阅读 4 -

【春说】中国700℃自愈合金问世,打破西方50年垄断!西方放宽了出口限制

2025/08/16 阅读 4 -

【春说】那些被黑洞吞噬的星球,最后会到达什么地方,是另一个宇宙吗?

2025/08/12 阅读 12 -

【春说】面积还没有亚洲大,月球8大冷知识,带你了解不一样的月球

2025/08/12 阅读 9 -

【春说】科学家创造出无需充电可使用 5,700 年的碳-14 电池

2025/08/12 阅读 12 -

【春说】全球首只“机器藏羚羊”成功潜入可可西里羊群,开创零干扰科考新时代

2025/08/12 阅读 9 -

【春说】光合作用被“加速”了!科学家改造关键酶,粮食产量或将暴涨

2025/08/08 阅读 6 -

【春说】深海到底有多可怕?为啥人类执着于太空,也不碰地球上的深海?

2025/08/08 阅读 7 -

【春说】为什么地球上有会“放电”的动物,却没有会“喷火”的生物?

2025/08/08 阅读 4 -

【春说】全球首台!“悟空”杭州出世

2025/08/08 阅读 4 -

【春说】我国首台纳米压印光刻机交付:对标荷兰巨头ASML,直击西方要害

2025/08/07 阅读 3

报名